von Frank-Rainer Schurich

Will man der Historie glauben, geht das Wort „Brille“ auf den Namen des optisch vergrößernden, glashellen Halbedelsteins Beryll zurück, aus dem um 1300 in Oberitalien die ersten Augengläser geschliffen wurden. Eine segensreiche Erfindung!

Sebastian Brant: Das Narrenschiff, Paris 1497.

SLUB Dresden/Inkun. 4114.2

Das Geheimnis einer Brille in Bezug auf die Kriminalistik liegt in der kurzen Lebensmaxime „Sehen und gesehen werden!“, damit einem Menschen mit Sehschwäche nicht im wahrsten Sinne des Wortes das Sehen vergeht, er als Zeuge ausfällt, seine Opferrolle nicht richtig einschätzt oder sogar falsch verdächtigt wird. Und wenn am Tatort eines Verbrechens zuweilen eine Brille gefunden wird, die höchstwahrscheinlich dem unbekannten, flüchtigen Täter zugeordnet werden kann, ist eine Ermittlungsrichtung meist klar vorgegeben.

Schon die Begründer der modernen Kriminalliteratur haben sich diesem Thema umfangreich gewidmet.

Der geniale US-amerikanische Schriftsteller Edgar Allan Poe (1809 bis 1849) war nicht nur ein Pionier der Forensik und der Horrorliteratur, sondern auch der pseudowissenschaftlichen Erzählungen, von denen eine sogar „Die Brille“ heißt. „Ich wüsste nichts“, heißt es dort, „was einen jungen Mann mehr zu entstellen vermöchte als eine Brille, die den Gesichtszügen etwas Steifes und Ehrbares gibt, Würde vortäuscht und also alt macht.“

Ebenso widmete sich der studierte Mediziner und Augenarzt Arthur Conan Doyle (1859-1930), der Schöpfer des berühmten Sherlock Holmes, eines der ersten wirklichen Detektive der Weltliteratur, dem Thema Brille sowohl künstlerisch als auch bei der Analyse eines „unerhörten Kriminalfalles“.

So untersuchte Sherlock Holmes in der Erzählung „Das goldene Pincenez“ (Kneifer, eine Brille ohne Bügel, die auf die Nase geklemmt wird) eine Brille an einem Mordtatort: eben einen goldenen Kneifer, von dem zwei abgerissene schwarze Seidenschnüre herabhingen.

Sherlock Holmes nahm die Brille in die Hand, untersuchte sie äußerst aufmerksam und mit größtem Interesse. Er setzte sie sich auf die Nase, versuchte durch sie zu lesen, ging zum Fenster und sah durch sie auf die Straße, hielt sie unter das volle Licht der Lampe; er prüfte sie genauestens, trat schließlich kichernd an den Tisch und schrieb einige Zeilen auf ein Blatt Papier, das er dann Stanley Hopkins von Scotland Yard hinschob:

„Gesucht wird eine Frau von guter Lebensart, die sich wie eine Lady kleidet. Ihre Nase ist bemerkenswert dick, und die Augen stehen eng an der Nasenwurzel. Sie hat eine faltige Stirn, einen spähenden Gesichtsausdruck und wahrscheinlich einen runden Rücken. Vermutlich hat sie in den letzten Monaten wenigstens zweimal den Optiker aufgesucht. Da ihre Gläser bemerkenswert stark sind und es nicht allzu viele Optiker gibt, sollte es nicht schwierig sein, sie ausfindig zu machen.“ Und so war es denn auch.

Der „unerhörte Kriminalfall“ George Edalji, bei dem der Augenarzt Arthur Conan Doyle vehement um Gerechtigkeit kämpfte, beweist, dass wirkliche Kriminalautoren zugleich wahre Verbrechen analysieren und die Öffentlichkeit alarmieren, wenn jemand wegen einer Sehschwäche unschuldig verdächtigt wird. Der studierte Jurist George Edalji, dessen Vater aus Indien stammte, wurde aus rassistischen Gründen verfolgt. Als beratender Rechtsanwalt (Solicitor) in Birmingham wohnte er noch aus Kostengründen bei den Eltern im nahegelegenen Pfarrhaus Great Wyrley und pendelte jeden Tag. Aufgrund seiner Kurzsichtigkeit von acht Dioptrien konnte er sich, selbst mit Brille, gar nicht in Dunkelheit draußen orientieren, um Tieren die Bäuche aufzuschlitzen – weswegen er verurteilt wurde.

Ist eine Person beim Fall aus großer Höhe zu Tode gekommen, fragen sich die Kriminalisten regelmäßig, ob es Mord, Unfall oder Selbstmord war. Auch die Kriminalliteratur kann hier Anregungen für die Untersuchungen geben: Ein Siebzehnjähriger kaufte für fünf Pence ein Buch über Verbrechen, die ihn schon immer interessiert hatten. Ein dicker Glanzpapierband mit dem Titel „Murder Ink“ war ihm sofort ins Auge gefallen. „Als er abends darin schmökerte“, heißt es im Kriminalroman „Eine Messe für all die Toten“ von Colin Dexter, „fand er auf Seite 349 ein Kapitel über Selbstmorde. Ein Satz war dick mit rotem Kugelschreiber unterstrichen: Kurzsichtige Selbstmörder setzen vor dem Sprung unweigerlich die Brille ab und stecken sie in die Tasche.“

Die Brille, umgangssprachlich Nasenfahrrad oder Intelligenzverstärker, ist zweifelsohne zudem ein modisches Beiwerk, ein Accessoire. Aber nicht nur das. Sie verrät viel über die psychische Situation seines Trägers, vor allen Dingen, wenn er aufgeregt oder ergriffen ist, etwas verschweigen will oder gerade zu einer Lüge ausholt. Wenn listige Fragen des Vernehmers beim Vernommenen gefühlt wie eine Peitsche ankommen, nimmt der befragte Brillenträger oft seine Brille ab und setzt sie gleich wieder auf. Und er gesteht: „Ja, ich war es.“

Ausdruckserscheinungen spielen bei Befragungen und Vernehmungen eine herausragende Rolle: Mimik, Gestik und Motorik, also die Bewegungen im Gesicht, der Hände und des übrigen Körpers. Auch in der Kriminalliteratur sind solche Situationen umfangreich beschrieben. „Jetzt war Bartlett ehrlich erschüttert. Die Augenbrauen schnellten in die Höhe, die randlose Brille rutschte in Richtung Nasenspitze“, heißt es beispielsweise bei Colin Dexter in dem Roman „Die schweigende Welt des Nicholas Quinn“, als der berühmte Inspector Morse eben diesen Mr. Bartlett vernimmt.

Ob sehr intelligente Menschen, die oft eine Brille tragen, die besseren Zeugen sind? Das lässt sich nur im konkreten Fall beantworten. „Ein Feldarbeiter, der auf der Gasse herumgafft, ist unbedingt besserer Zeuge, als ein von der Universität heimkehrender Professor“, schrieb schon 1915 der Bezirksrichter E. von Kármán im damals gefeierten „Archiv für Kriminal-Anthropologie und Kriminalistik“.

Brillen sind auch ein beliebtes Diebesgut. Durchblick zeigten Diebe in Karlsruhe, die rund 800 Brillen mitgehen ließen. Sie entwendeten die Sehhilfen anerkannter Markenhersteller aus einem Optikergeschäft in der Innenstadt. Nach Polizeiangaben hatten es die Einbrecher nur auf solche Modelle abgesehen, die mindestens 150 bis 200 Euro wert sind.

Sonnenbrillen sind ein eigenes Kapitel. Der US-amerikanische Schauspieler und Schriftsteller Kirk Douglas hat zu diesem Thema einmal formuliert: „Stars sind Leute, die hart gearbeitet haben, um berühmt zu werden, und die dann dunkle Brillen tragen, um nicht erkannt zu werden.“

Und noch dieses zum Schluss: In Ho-Chi-Minh-Stadt, früher Saigon, schickte die Behörde ihren oft unfreundlichen Verkehrspolizisten im April 2013 einen umfangsreichen Benimmkurs. Übergewichtige und kleine Beamte sollen „aus dem Verkehr“ gezogen werden; sie sollen zukünftig Bürotätigkeiten verrichten. Schon zwei Jahre zuvor erließ das zuständige Ministerium ein Sonnenbrillenverbot für Verkehrspolizisten …

In Indonesien hat sich ein wegen Kindesmord verurteilter Mann als Frau verkleidet – und ist so an den Gefängniswärtern vorbei in die Freiheit spaziert. Wie die Polizei im Juli 2016 mitteilte, bekam der Häftling von seiner Ehefrau im überfüllten Besuchsraum einen muslimischen Schleier, eine große Sonnenbrille und einen Lippenstift zugesteckt. Der Mann legte die mitgebrachte Kleidung an und verließ mit seiner Familie das Gefängnis. Von ihm fehlt jede Spur. Er verbüßte eine lebenslange Gefängnisstrafe wegen Vergewaltigung und Ermordung eines minderjährigen Mädchens.

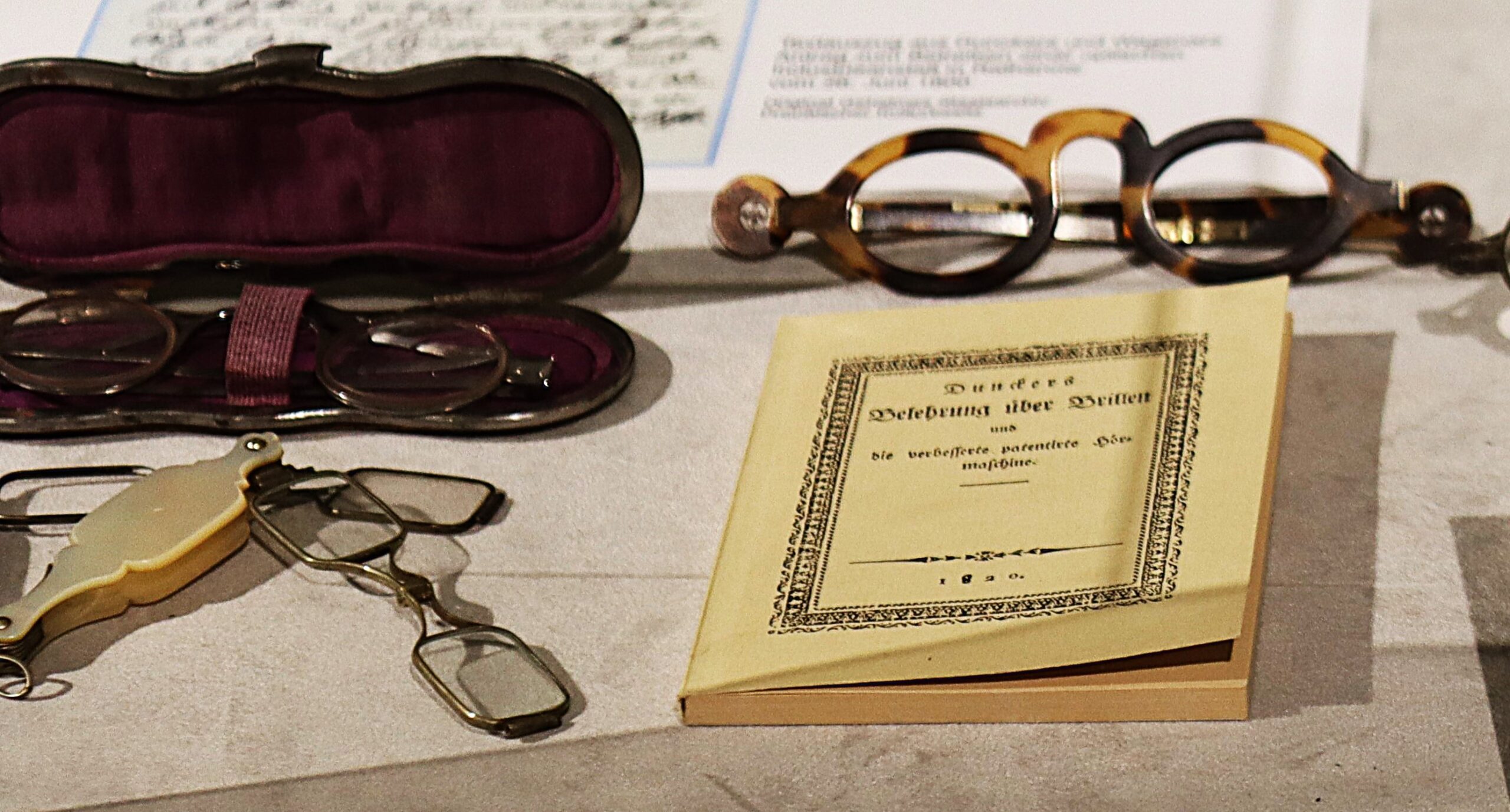

„Belehrung über Brillen“ – Optik-Industrie-Museum Rathenow.

Foto: W. Brauer (2023)